探寻岁月更迭的英伦魅力:007系列电影主角几经换人?

1962年伦敦的深秋,一位身着定制西装的英国特工从赌桌旁站起身,对着镜头说出那句经典的「邦德,詹姆斯·邦德」。谁都没想到,这个场景会成为跨越半个世纪的银幕传奇的起点。有趣的是,当年剧组在寻找演员时,原著作者伊恩·弗莱明曾坚持反对肖恩·康纳利出演,理由是「这个苏格兰人不够优雅」。

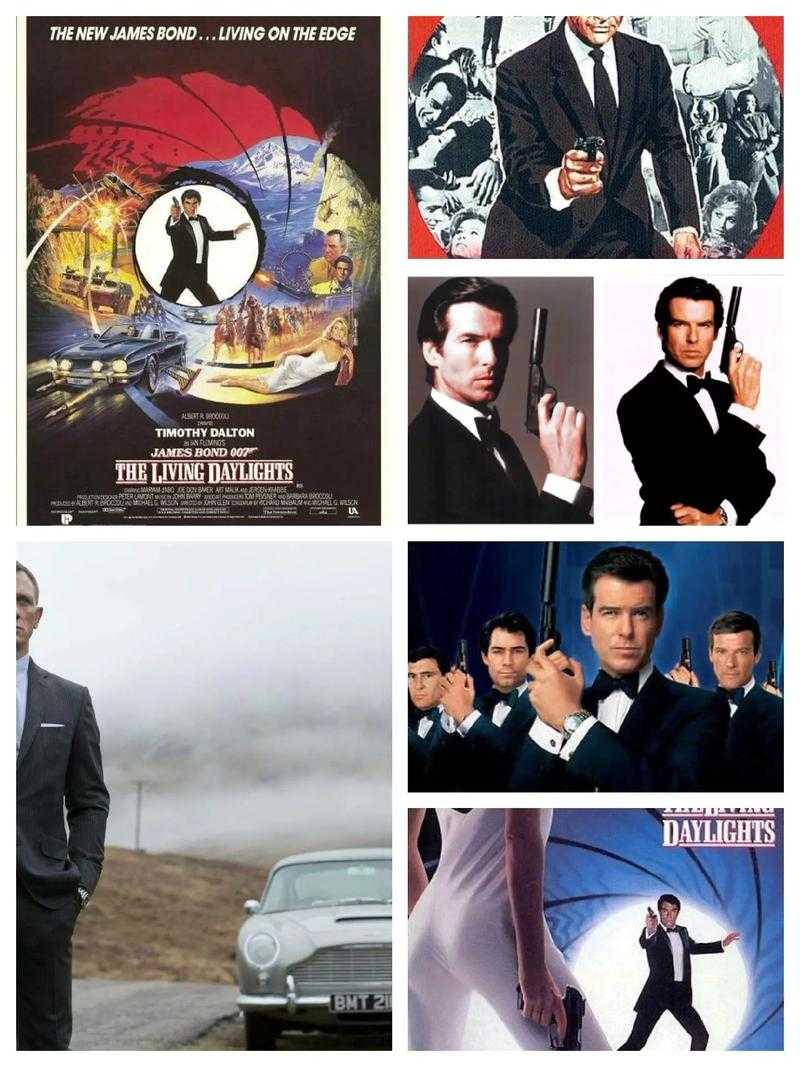

一、六十年银幕上的七张面孔

让我们用最直观的方式看看这些塑造了银幕特工形象的演员们:

| 演员 | 出演年份 | 影片数量 | 年龄跨度 | 银幕特色 |

| 肖恩·康纳利 | 1962-1971 | 6部正传+1部外传 | 32-41岁 | 野性优雅的初代典范 |

| 乔治·拉赞贝 | 1969 | 1部 | 30岁 | 争议最大的短命邦德 |

| 罗杰·摩尔 | 1973-1985 | 7部 | 46-58岁 | 幽默风趣的绅士特工 |

| 提摩西·达顿 | 1987-1989 | 2部 | 43-45岁 | 最接近原著的暗黑气质 |

| 皮尔斯·布鲁斯南 | 1995-2002 | 4部 | 42-49岁 | 完美融合古典与现代 |

| 丹尼尔·克雷格 | 2006-2021 | 5部 | 38-53岁 | 颠覆传统的硬汉形象 |

1. 初代邦德的意外走红

你可能不知道,康纳利当初试镜时差点被淘汰。剧组服装师在回忆录里写道:「他穿着租来的廉价西装,走路时总是不自觉地把手插在裤袋里」。正是这种「不完美」,反而成就了007特工该有的潇洒不羁。

2. 被遗忘的过渡期

在摩尔和布鲁斯南之间,其实还藏着两个鲜为人知的故事:

- 1983年剧组曾秘密接洽山姆·尼尔,试装照至今未公开

- 连姆·尼森1994年拒绝邀约,理由是想「专注于文艺片」

二、换人背后的行业密码

选角导演芭芭拉·布洛柯里(Barbara Broccoli)在《詹姆斯·邦德档案》中透露,每次换人至少要满足三个条件:

- 与前任演员形成鲜明反差

- 符合当年度观众审美趋势

- 能承受至少10年拍摄周期

拿克雷格的选角来说,2005年确定人选时,制作组特别看重他「能把西装穿出盔甲质感」的能力。事实证明,这种硬核特质完美契合后911时代的安全焦虑。

三、那些年我们错过的「替代者」

根据解密的好莱坞档案,这些演员都曾无限接近007角色:

- 休·杰克曼:因金刚狼合约被迫放弃

- 克里夫·欧文:制片人嫌他「太忧郁」

- 亨利·卡维尔:19岁试镜时被批「像穿大人衣服」

四、银幕之外的隐形较量

历任邦德演员间存在着微妙竞争关系。布鲁斯南曾私下抱怨:「每次首映礼,他们都要把我和康纳利的蜡像摆在一起比较」。而克雷格在拍摄《天幕杀机》时,特意要求道具组准备与康纳利同款的Walther PPK手枪,这种细节里的传承耐人寻味。

五、新时代的银幕革命

当制片方宣布下一任007可能是女性或少数族裔时,老牌影迷在社交媒体上炸开了锅。不过据内部消息,制作组正在考虑的突破方向包括:

- 启用双主角叙事结构

- 设置平行时空宇宙

- 开发前传性质的年轻版邦德

伦敦的雨还在下,苏荷区那家邦德常去的酒吧依然挂着初代演员的签名照。酒保擦拭着马提尼酒杯说:「从黑胶唱片到4K修复版,总有新客人会问『现在演邦德的是第几任了?』」或许这就是经典角色的魅力——永远活在当下,又带着岁月的包浆。

还没有评论,来说两句吧...