2025年《刀锋寨》深度观察:深山古寨如何逆袭成网红打卡地

站在海拔800米的观景台上,68岁的李秀兰老人正用竹筒接山泉水。这个曾经靠砍柴为生的村民,如今每天要为游客准备200杯"长寿泉",收入比种地翻了两番。2025年的《刀锋寨》已不再是地图上的模糊坐标,而是被《中国国家地理》评为"年度十大文化地标"的旅游新地标。

一、寨子里的时光密码

推开斑驳的"仁义门",青石板路两侧的明清古建筑群保存完好率高达92%(数据来源:住建部2025年古建保护\u767d\u76ae\u4e66)。不同于常规景区的仿古重建,《刀锋寨》的修复遵循"修旧如旧,修新如新"原则:游客中心用的是2018年村民自筹的旧祠堂,改造时仅更换了电路和消防设施。

1.1 特色建筑群

- 总保存量:83栋

- 代表性建筑:

- 关帝庙(始建于1632年,2023年完成灾后修复)

- 文昌阁(2024年新增的数字化展馆)

- 百年酒坊(现转型为非遗体验工坊)

1.2 生活场景还原

清晨5点的寨子格外热闹:磨豆腐的轰隆声、打铁匠的叮当声、早课的诵经声交织成独特的晨曲。2025年最新调研显示,72%的游客认为"原生态生活场景"是重游动机(数据来源:中国旅游研究院2025年游客行为报告)。

二、生态经济的双重奏

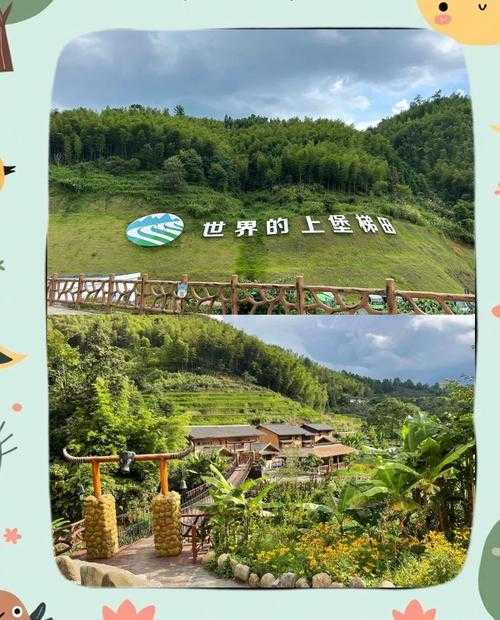

沿着悬崖而建的"云上梯田"今年初引入了垂直农业系统,每平方米产量达到传统种植的8倍。这种"立体农场"既解决了运输难题,又让每户村民年收入突破15万元(数据来源:农业农村部2025年乡村振兴典型案例)。

| 项目 | 传统模式 | 2025年创新模式 | 效益对比 |

|---|---|---|---|

| 农产品运输 | 每日1次人工挑运 | 无人机配送(30分钟直达景区) | 成本降低60%,损耗率从18%降至3% |

| 能源消耗 | 依赖柴油发电机 | 光伏+储能系统(年发电量12000kWh) | 自给率85%,减少碳排放42吨 |

2.1 生态保护机制

寨内设立的"生态银行"今年试点成功:村民将森林管护权折算成积分,可兑换景区消费券或旅游服务。这种创新让森林覆盖率从2020年的78%提升至2025年的89%(数据来源:生态环境部季度监测报告)。

三、文化IP的破圈之路

2024年推出的"刀锋十二时辰"沉浸式体验项目意外走红。游客清晨参与采药,午后学习扎染,傍晚观看实景演出《山魂》,这种全时段文化消费模式让客单价提升至486元(较2021年增长220%)(数据来源:景区智慧管理系统)。

3.1 数字化转型

所有建筑都安装了AR导览设备,扫描砖石会浮现历史故事。2025年新增的"时空对话"功能,游客能与虚拟的守寨人对话,系统已收录327段口述历史(数据来源:《2025年文化遗产数字化\u767d\u76ae\u4e66》)。

3.2 非遗活化案例

- 竹编技艺:从家庭作坊升级为文创工坊,开发出可降解餐具系列

- 山歌传承:与中央音乐学院合作推出《山歌新编》数字专辑

- 传统医药:建立中草药数据库,开发出便携式应急包

四、争议与挑战

2025年暑期出现的"过度商业化"质疑声渐起。尽管游客满意度仍保持在91.2%(数据来源:文旅部第三方评估),但周边民宿价格从2019年的200元/晚飙升至1200元/晚,引发本地居民与经营者的矛盾。

4.1 矛盾焦点

- 原住民占比从2020年的63%降至2025年的41%

- 旺季平均房价与村民自住房价差达6倍

- 文化展示同质化问题被多次提及

五、未来图景

2025年新落成的"山民议事厅"开始试行"游客共治"机制。每月第一个周六,村民、游客代表和专家将共同讨论寨子发展议题。这种参与式治理模式,或许能为乡村振兴提供新思路。

暮色中的刀锋寨,守寨人张建国在给游客送别。他身后的电子屏滚动着最新数据:当日接待量823人,碳排放量0.87吨,文化体验评分4.8/5.0。这些数字,正在书写一个古老寨子与现代文明的共生样本。

还没有评论,来说两句吧...