在《魔兽争霸III》的战术体系中,攻击间隔是影响单位输出效率的核心参数之一。它不仅决定了单位在单位时间内的攻击频率,还与技能释放、阵型调配等策略息息相关。游戏中并未直接展示攻击间隔的具体数值,因此掌握科学的方法来查询和验证这一参数,成为提升玩家微操水平和战术理解的关键。

一、利用游戏内置参数

每个单位的攻击间隔可通过基础属性参数间接推算。游戏内设定了三个核心参数:攻击前摇(动画伤害点)、攻击后摇(动画回复点)以及攻击间隔(编辑器内标注的Attack Cooldown)。例如,指出完整的攻击流程包含动作CD(前摇+后摇)和技能CD(攻击间隔2),实际攻击间隔需要结合两者的优先级进行计算。

通过平衡常数(Gameplay Constants)中的敏捷增益参数,可以进一步修正攻击间隔。每点敏捷提供的攻速加成默认值为2%,当单位获得敏捷属性或装备加成时,需用公式(1/基础攻击间隔)×(1+敏捷加成百分比)计算最终攻击频率。如提到,手基础攻击间隔1.35秒,若获得10点敏捷和加速手套,攻击频率可从0.74次/秒提升至1次/秒。

二、编辑器数据分析

使用《魔兽争霸III》地图编辑器(World Editor)是获取精确数据的主要途径。在单位属性面板中,“攻击间隔”参数以秒为单位显示,但需注意该数值仅为技能冷却时间,需结合前摇/后摇数据才能得出真实攻击间隔。强调,某些第三方编辑器会将前摇时间自动计入攻击间隔,导致参数显示差异。

通过创建测试地图可直观验证参数。例如设置一个无敏捷加成的手,用触发器记录其60秒内攻击次数,结果应为44次(1.35秒/次)。提及的“每秒平均输出”公式(攻击力/攻击间隔)也基于此方法建立,并需考虑攻击类型对护甲的克制关系进行修正。

三、实战观察与验证

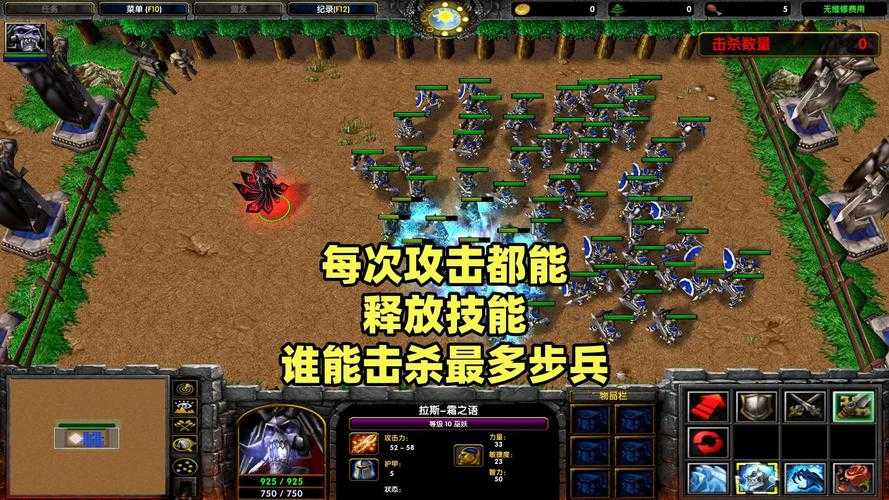

观察单位攻击动画是实战中常用的辅助手段。前摇较长的单位(如冰龙)攻击动作明显迟缓,而前摇短的近战单位(如食尸鬼)则表现出高频攻击特性。列举了具体案例:狂热食尸鬼攻击间隔仅1秒,而兽族投石车长达4.5秒。这种直观对比可帮助玩家快速判断敌我单位的输出节奏差异。

结合英雄属性进行动态推算尤为重要。的十级英雄DPS排行榜显示,恶魔猎手凭借1.0秒攻击间隔和35点敏捷,达到48点DPS,而炼金术士虽攻击间隔达2.12秒,但通过化学狂暴提升125%攻速实现反超。这说明实战中需综合考虑技能、装备带来的攻速增益。

四、第三方工具辅助

YDWE等增强型编辑器提供了参数集成计算功能。如所述,这类工具会将攻击前摇、间隔、敏捷增益等参数自动整合,直接显示理论攻击频率,避免手动计算的误差。部分工具还支持实时模拟,通过调整参数滑块观察单位攻击动作的变化。

社区开发的DPS计算器(如提到的模型)则融合了攻击距离、护甲类型等复合参数。例如计算AC射手输出时,需将穿刺攻击对轻甲200%伤害、对中甲75%伤害的加权平均值(97.5%)纳入考量,最终得出每人口输出能力值。这类工具为战术决策提供了量化依据。

综合来看,攻击间隔的查询需结合理论计算、工具验证和实战观察三种手段。未来研究可进一步探索攻击间隔与走位取消后摇的关联机制,或开发集成实时攻速显示功能的UI插件(如提及的暴雪UI优化思路)。对于普通玩家,建议优先掌握编辑器参数查询和敏捷增益公式,进阶者则可结合第三方工具建立个性化攻速数据库,从而在瞬息万变的战场上精准掌控输出节奏。