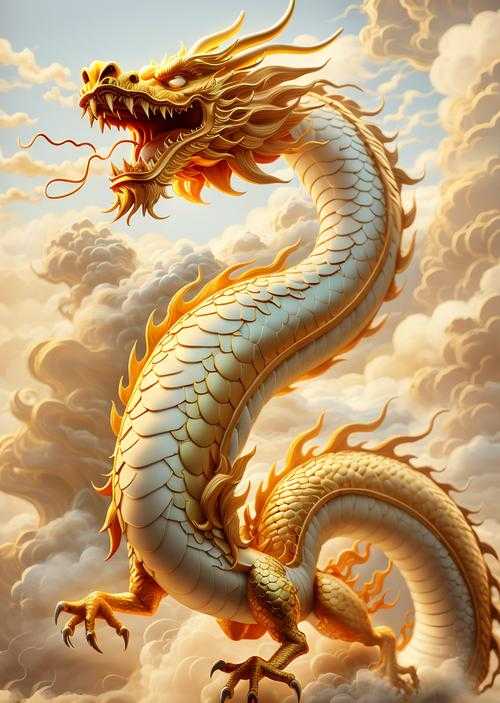

为什么十二生肖里,唯独龙找不到“实物”?

端午节看龙舟赛时,邻居家小孩突然问我:“叔叔,你说生肖里真有龙吗?我属龙但从来没见过呀!”这话让我一愣——对啊,其他生肖都能在菜市场、动物园找到原型,唯独龙活在神话和表情包里。

(为何生肖中只有龙难以在现实生活中出现?)

一、龙在生肖家族里有多“不合群”

咱们先做个简单对比:

| 生肖 | 现实原型 | 最早驯化记录 |

| 鼠 | 褐家鼠 | 新石器时代 |

| 牛 | 黄牛 | 公元前8000年 |

| 龙 | ? | 无实物证据 |

考古学家在商代甲骨文里就发现了完整的生肖系统,但龙的形象直到汉代才定型。有意思的是,湖北云梦睡虎地秦简记载的生肖龙写作“蟲”,这个字在先秦时期特指“有鳞片的生物”,暗示着古人认知的变化。

二、龙的“合成配方”从何而来

闻一多在《伏羲考》里提出著名观点:龙是部落图腾融合的产物。具体来说:

- 鹿角:象征长寿与祥瑞

- 鳄吻:取自扬子鳄的凶猛

- 蛇身:代表土地与繁殖力

- 鹰爪:体现天空的威严

这种“组装生物”在《山海经》里早有先例,比如鸟身龙首的计蒙神。但龙的特殊之处在于,它把对立元素完美统一——既能潜游深渊,又可腾云驾雾。

三、古人为什么需要“虚构”龙

我在乡下采风时听过个老说法:“龙是专门管下雨的公务员”。这其实暗合了古代农耕社会的深层需求:

- 解释自然现象(雷电暴雨)

- 强化统治合法性(真龙天子)

- 维系文化认同(我们都是龙的传人)

宋代《营造法式》明确规定,只有皇家建筑才能用五爪龙纹。老百姓用的“蟒纹”其实是四爪龙,这种等级划分比真实动物严格得多。

四、当科学撞上神话

1929年裴文中发现北京猿人头骨时,有报纸戏称“找到龙的骨头了”。现代科学虽否定了龙的真实存在,却解开了不少谜团:

- 恐龙化石可能是“龙骨”传说的源头

- 极光现象或被记载为“龙吐火”

- 龙卷风在《淮南子》中称作“龙旋”

中科院动物研究所的《中华龙文化起源研究》指出,扬子鳄在不同季节的形态变化(冬眠/活跃),可能强化了龙能“潜渊飞天”的想象。

五、没有实体的龙反而活得更好

你去观察各地的舞龙道具:广东的纱龙轻盈如云,重庆的铜梁龙重达30斤,福建的板凳龙能拆成家用家具……这种可塑性恰恰让龙超越了实体限制。

就像我奶奶常说的:“龙在茶碗上是花纹,在云里是神仙,在心里是盼头。”或许正因为找不到具象对应,龙才能承载中国人最丰富的想象。

窗外的雨还在下,小朋友已经举着龙形糖画跑远了。糖浆在老师傅手里绕几圈就成了腾飞的龙,这大概就是属于中国人的浪漫智慧吧。

还没有评论,来说两句吧...