如何在996时代实现“躺平式成长”:找到工作与休息的黄金分割点

上周三凌晨两点,程序员老陈给我发来消息:“明明按时下班了,怎么感觉比加班还累?”他桌上摆着翻到第3页的《颈椎康复指南》,电脑里躺着写了半个月的辞职信草稿——这大概是我们这代职场人的集体困境:既不愿当拼命三郎,又怕真的躺成咸鱼。

(如何平衡工作与休息,实现真正的躺平式成长?)

一、认清“躺平”的真正含义:不是摆烂,而是科学分配精力

1.1 被误解的躺平文化

在茶水间听到的对话很有意思:“新来的实习生六点就走,真够躺平的。”但其实人家早上七点就到办公室,用黄金三小时完成了全天80%的核心工作。真正的躺平式成长,就像顶级运动员的训练模式:

- 高强度专注:每次训练不超过90分钟

- 精准恢复:严格按照15分钟倍数休息

- 周期调节:每月安排“减负周”降低训练量

1.2 精力管理四象限法则

| 高能量消耗 | 低能量消耗 | |

| 高价值产出 | 方案策划/深度思考 | 邮件回复/常规会议 |

| 低价值产出 | 无效加班/重复返工 | 刷短视频/闲聊八卦 |

市场部Lily的实践很聪明:她把橙色便利贴贴在显示器边框,红色时段(早9-11点)只处理标橙任务,绿色时段(午2-4点)处理黄色任务,灰色任务集中在周五下午批量解决。

二、设计你的专属能量循环系统

2.1 找到个人生物钟密码

广告公司总监阿Ken的日程表颠覆认知:

- 7:00-8:30 健身房处理跨国会议(站着开视频会)

- 10:30-11:00 天台散步构思创意

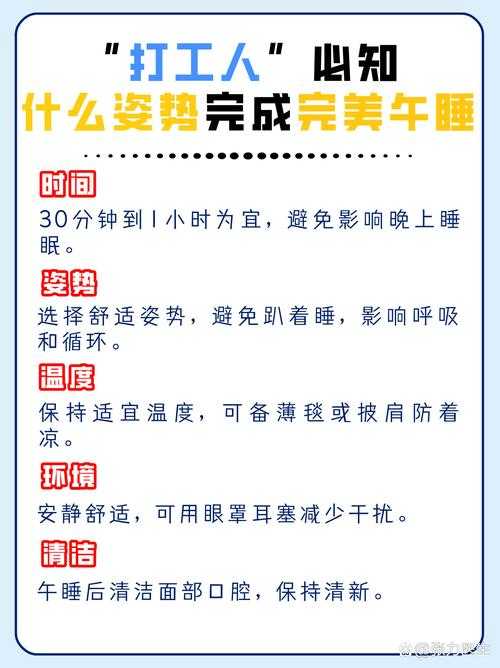

- 15:00-15:20 会议室午睡(自备折叠床)

他连续三年保持凌晨12点前睡觉的记录,团队业绩却翻了3倍。秘诀在于发现了自己的“创意迸发期”在运动后1小时,而决策敏感带在下午茶时间。

2.2 建立工作日与休息日的能量传输带

试试“三明治休假法”:

- 假期前三天完成核心工作闭环

- 休假期间每天保留1小时工作状态

- 返岗首日只安排过渡性事务

就像登山向导老王说的:“真正会爬山的人,知道什么时候该系紧鞋带,什么时候要解开外套扣子。”

三、构建防过劳防火墙:四个关键警报指标

3.1 情绪信号捕捉器

当出现这些征兆就该警惕:

- 对着镜子刷牙时突然忘记挤牙膏

- 周末看电影总忍不住快进

- 接到家人电话第一反应是烦躁

3.2 身体预警指标对照表

| 警报级别 | 典型症状 | 应急方案 |

| 黄色预警 | 连续3天做梦都在开会 | 强制午睡20分钟 |

| 橙色预警 | 肩颈酸痛辐射到手指 | 立即进行10分钟筋膜放松 |

| 红色预警 | 看见微信消息提示心悸 | 启动48小时数字排毒 |

窗外的梧桐叶在夜风里沙沙作响,咖啡机发出完成的叮咚声。市场总监Jessica把第三版方案拖进共享文件夹,顺手关掉办公室顶灯。她背包里躺着的瑜伽服和kindle,正在等待三公里外的普拉提馆和咖啡馆。

还没有评论,来说两句吧...