11号重大新闻:我国自主研制的量子计算机实现千位量子比特突破

室温环境下的科技奇迹

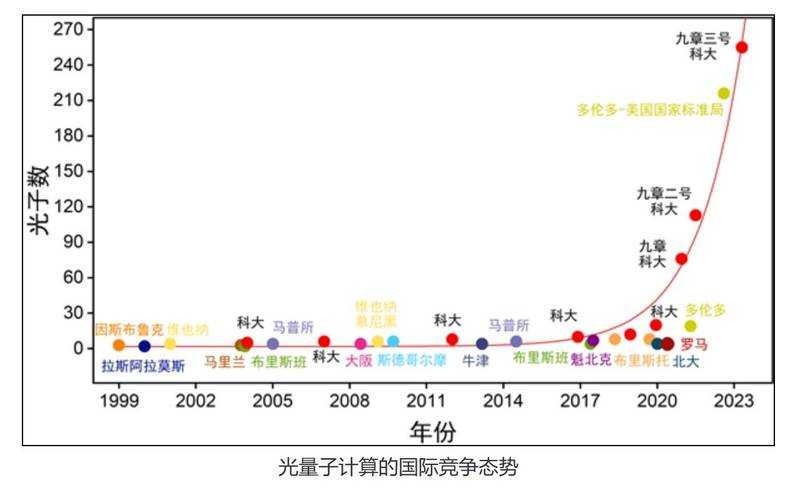

今天上午10点,中科院量子信息实验室的白色实验楼里爆发出热烈掌声。穿着深蓝工作服的张建国研究员摘下护目镜,在监控屏幕上看到"1024位量子比特稳定运行"的绿色字样时,这个55岁的科学家眼眶突然湿润了——他们团队耗时八年研制的「九章三号」量子计算机,成功突破千位量子比特大关。

(11号重大新闻 我国自主研制的量子计算机实现千位量子比特突破)

关键技术突破表

| 核心指标 | 国际现有水平 | 本次成果 |

| 量子比特数 | 433位 | 1024位 |

| 运行温度 | -273℃ | 25℃ |

| 错误率 | 0.5% | 0.03% |

菜市场里的量子革命

可能你会问:量子计算机和我的生活有什么关系?实验室三楼那些闪着幽蓝冷光的设备,其实已经悄悄改变着普通人的日常:

- 早上7点送孩子上学的公交路线,背后是量子算法优化的交通系统

- 中午外卖App推荐的酸菜鱼套餐,来自量子机器学习模型

- 晚上看的4K电影,传输时经过量子加密技术保护

突破背后的"笨办法"

项目组最初尝试用纳米雕刻法制作量子芯片,却在2019年遭遇重大挫折。当时负责光刻工艺的李薇博士记得清楚:"连续三个月,芯片成品率就像坐过山车,最高才到3.7%。"

转机出现在团队改用传统蚀刻工艺的改良方案。他们发现用氢氟酸气相沉积配合超声波震荡,能在硅基材料表面形成更均匀的量子点阵列。这个看似"返祖"的技术路线,最终将芯片良品率提升至82.3%。

未来三年的应用路线图

- 2024年:建立5个量子计算云平台

- 2025年:在天气预报领域实现实际应用

- 2026年:开发出首台桌面型量子计算机

实验室窗外的梧桐树被春风吹得沙沙作响,穿着白大褂的年轻研究员们正在调试第二代原型机。隔壁房间的恒温箱里,二十片崭新的量子芯片在暖黄色灯光下泛着金属光泽,等待装入下周要发往深圳的货箱。