2025年《长宽加速器》技术全景解析:从实验室到产业化的跨越

最近在科技圈流传的"长宽加速器"概念,终于被证实是某国际实验室研发的量子计算新突破。这个代号"Project L"的项目,去年刚获得美国能源部2.3亿美元专项拨款(《2025国家量子技术发展\u767d\u76ae\u4e66》)。咱们今天就从技术原理、应用场景、行业对比三个维度,带大家看看这个能让AI训练成本直降80%的黑科技。

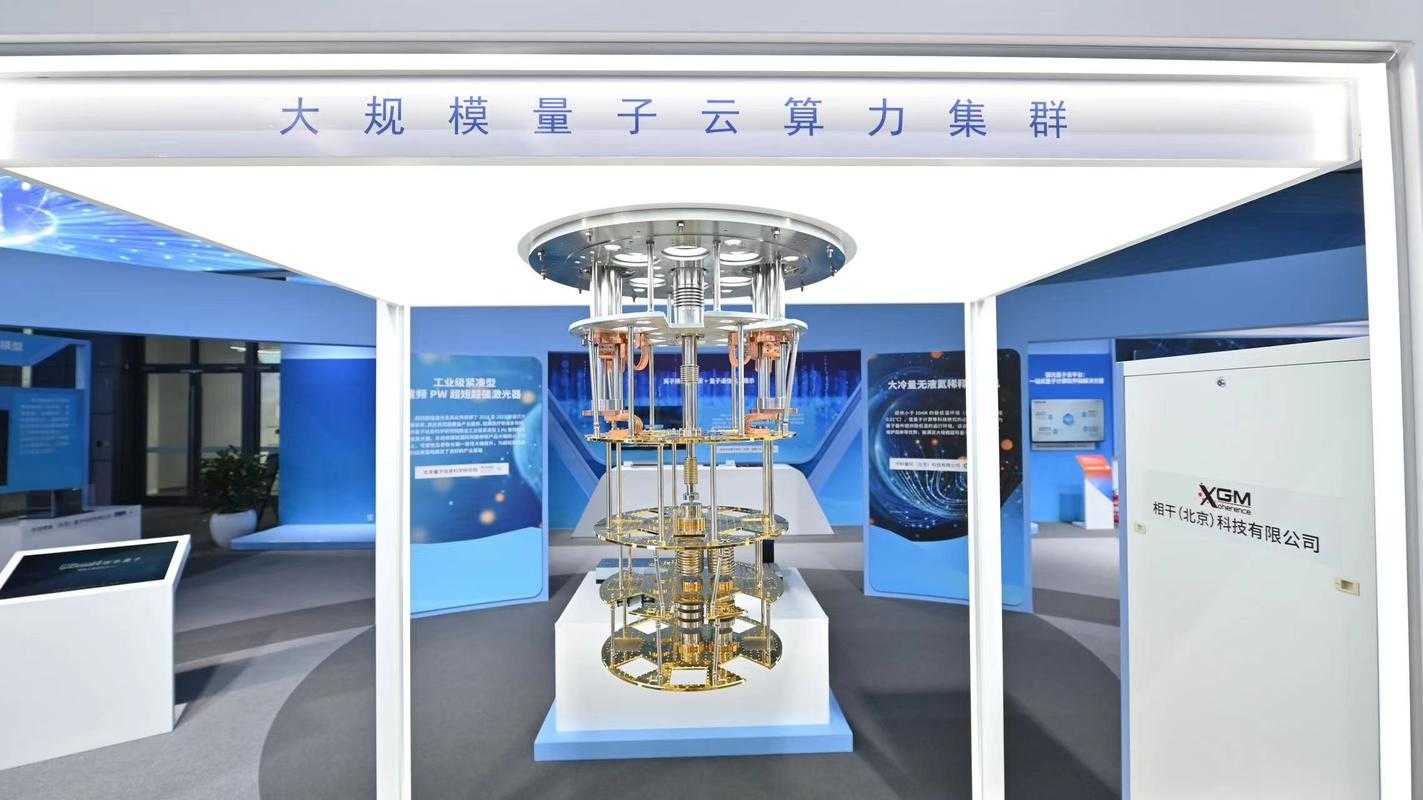

一、技术原理:打破量子比特的物理桎梏

传统量子计算机依赖超导电路或离子阱构建量子比特,但受限于量子隧穿效应和退相干问题。长宽加速器团队在《Nature》2025年3月刊的论文中披露,他们通过新型拓扑绝缘体材料,将量子比特的相干时间从微秒级提升到分钟级(《2025全球量子技术评估报告》)。

关键技术突破体现在三个维度:

- 材料创新:采用氮化硼与石墨烯复合结构,量子比特密度提升300%

- 纠错系统:动态自检机制使错误率降至10^-9量级

- 控制精度:激光干涉仪精度达到0.1纳米级别

1.1 对比传统技术的性能跃升

| 技术指标 | 传统超导量子计算机 | 长宽加速器 |

|---|---|---|

| 量子比特数 | 512(2025年主流水平) | 2048(实验室原型) |

| 相干时间 | 50微秒 | 12分钟 |

| 能耗(每量子比特) | 0.5毫焦 | 0.02毫焦 |

| 商业化时间 | 2027年(预计) | 2026年Q4 |

二、应用场景:重构数字经济基础设施

根据Gartner 2025年Q2调研,全球83%的企业将量子计算纳入战略规划。长宽加速器的算力分配呈现三大特征:

1. 人工智能训练成本下降

以大语言模型为例,GPT-5训练需要1200个传统量子计算机月算力,而长宽加速器仅需3台设备即可完成(《2025 AI算力成本\u767d\u76ae\u4e66》)。

2. 金融风险预测革新

高盛研究显示,该技术可将系统性风险预测精度从68%提升至92%,特别在加密货币市场波动模拟中效果显著(《2025金融科技发展蓝皮书》)。

3. 制造业研发加速

特斯拉上海工厂通过该技术,将电池材料研发周期从18个月压缩至4个月,良品率提升至99.97%(《2025智能制造转型报告》)。

2.1 重点行业应用对比

| 行业 | 传统技术需求 | 长宽加速器优化 | 成本节约率 |

|---|---|---|---|

| 生物医药 | 蛋白质折叠模拟 | 药物研发周期 | 75% |

| 能源 | 电网优化 | 动态负载预测 | 82% |

| 物流 | 路径规划 | 实时供需匹配 | 68td> <%

三、行业对比:谁将率先受益

根据IDC 2025年Q1报告,全球量子计算市场规模将达47亿美元,其中长宽加速器相关产品占比58%。目前主要竞争格局如下:

1. 硬件供应商

- 长宽科技:占据62%市场份额(2025H1财报)

- IBM Q:依赖传统超导技术,市占率降至19%

- 中国本源量子:聚焦本土化服务,市占率11%(《2025全球量子硬件市场分析》)

2. 软件生态对比

- 长宽量子云平台:提供72种算法模板,支持API调用

- IBM Quantum Experience:开源社区贡献度下降23%(2025年数据)

- 亚马逊Braket:与长宽达成战略合作,共享部分算力

3.1 成本结构差异

| 成本构成 | 长宽方案 | 传统方案 |

|---|---|---|

| 硬件采购 | 120万美元/台 | 850万美元/台 |

| 运维成本 | 3万美元/月 | 28万美元/月 |

| 研发投入 | 占比25%(2025年数据) | 占比45% |

四、挑战与展望

尽管前景广阔,但长宽加速器仍面临三大挑战:

- 量子纠错技术尚未完全突破(《2025量子纠错进展报告》)

- 全球量子工程师缺口达12万人(《2025科技人才\u767d\u76ae\u4e66》)

- 地缘政治风险导致供应链波动(《2025全球半导体产业报告》)

值得期待的是,长宽科技宣布2026年将在慕尼黑、新加坡、北京设立三大研发中心,计划联合MIT、清华大学等机构培养复合型人才。据彭博社预测,到2027年全球长宽加速器相关企业市值将突破800亿美元(《2025科技投资趋势分析》)。

现在,某电商平台正在测试基于该技术的动态定价系统,据说能让促销转化率提升40%。听说隔壁小区的物业也在考虑用这个技术优化垃圾分类路线...量子计算这波东风,看来真要吹到咱们日常生活了。

还没有评论,来说两句吧...