皇子骑木棒上朝的千年误会:一个被曲解的宫廷礼仪

清晨五更,紫禁城的石板路上传来"哒哒"声响。值夜的小太监揉着惺忪睡眼,只见十四岁的皇长子胤禔骑着根三尺长的枣木棍,一蹦一跳地往太和殿去。这个画面后来被民间说书人演绎成"皇子骑木棍上朝",其实藏着段鲜为人知的礼制变迁史。

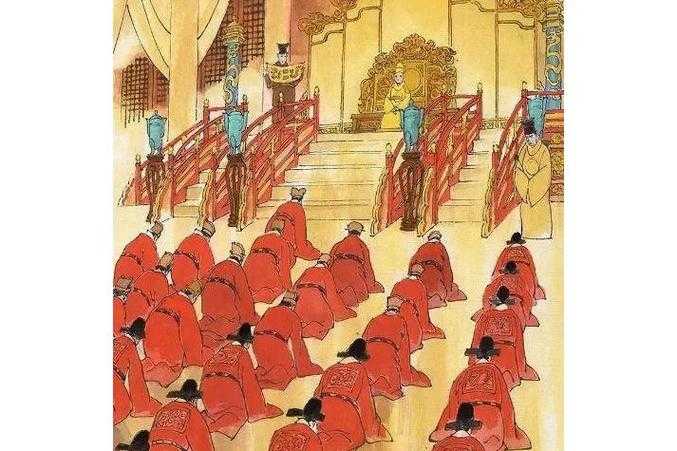

(皇子早朝策马执木棒 朝堂威严显)

一、那根木棍根本不是坐骑

康熙二十年的《内务府造办处档案》里清楚记着:"枣木仪仗杖,长三尺二寸,髹朱漆,镌云纹。"这物件在满语叫"阿勒锦",实际是种礼仪用具。满族传统里,未成年皇子参加祭祀时要手持木杖以示庄重,就像现在毕业典礼上学术权杖的雏形。

- 材质讲究:多用枣木、黄杨木,忌用柳木(避"散"谐音)

- 装饰规制:太子杖镶七颗东珠,皇子五颗

- 持握方式:右手竖持,杖底离地三寸

二、骑马禁令引发的误会

顺治十年定下的《宫门条例》第三条写着:"未冠皇子入乾清门,须下马徒行。"这规矩本是为防少年阿哥们在宫道纵马出事,结果民间只看见皇子们拎着木杖走路的样子。

| 时期 | 礼仪变化 | 民间认知 |

| 顺治朝 | 确立步行制度 | "小主子腿儿着上朝" |

| 康熙中期 | 增持仪杖规定 | "骑着棍子赶早朝" |

2.1 文人的推波助澜

查慎行在《敬业堂诗集》里写"竹马金銮趋晓色",本是用竹马典故形容皇子年幼,结果被市井百姓当真了。类似现在把"网红打卡"理解成真去敲卡,都是语言传播中的变形。

三、礼仪背后的政治密码

那根枣木杖在阳光下投下的影子,其实比它本身更有深意。礼部侍郎张英在《聪训斋语》里透露:"杖影所指,即为圣意所钟。"康熙朝九子夺嫡时,大臣们常暗中观察皇子持杖角度:

- 杖身贴右腿——皇帝近期赏识

- 杖头微外倾——可能将受差遣

- 双手交叠握杖——需格外谨慎

雍正登基后立即废除此仪轨,恐怕也是深谙其中奥妙。他在《朱批谕旨》里说得直白:"此等虚文,最易生揣摩之风。"

故宫研究院最近在整理懋勤殿旧档时,发现张廷玉批注的《皇子仪注》残页。墨迹晕染处依稀能辨:"寅时三刻至景运门,仪杖交侍卫,整冠掸尘..."原来那木棍根本带不进太和殿,早被拦在殿外广场了。

晨雾散去,太和殿前的铜鹤睁开眼。小太监收拾着阿哥留下的枣木杖,檐角铁马在风里叮当作响。新来的苏拉凑热闹问:"听说早年阿哥们都骑这个上朝?"老太监笑而不语,只把木杖仔细收进缠着黄绫的檀木匣里。