邦德到底是谁?拆解007背后的复杂人设

每次新007电影上映,咖啡厅里总会飘着这样的对话:"这版邦德不够硬汉"、"女角色戏份太多不习惯"。作为追了二十多年007的老影迷,我常想:我们争论的到底是银幕形象,还是藏在西装革履下的时代密码?

一、这个特工不太冷

1962年《诺博士》里的肖恩·康纳利,用三件套西装配乌木烟嘴的造型,在加勒比海滩上重新定义了特工形象。但鲜少人注意,原著作者弗莱明在1953年小说里描写的邦德,右脸颊有三道刀疤,眼睛里总带着倦意——这分明是个伤痕累累的战争幸存者。

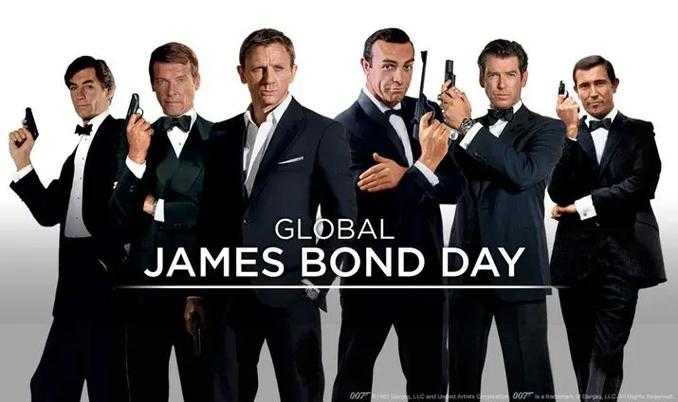

| 年代 | 代表演员 | 时代特征 |

| 1960s | 肖恩·康纳利 | 冷战思维下的完美英雄 |

| 1990s | 皮尔斯·布鲁斯南 | 全球化初期的雅痞特工 |

| 2010s | 丹尼尔·克雷格 | 后911时代的创伤特工 |

1.1 西装里的政治隐喻

仔细观察会发现,邦德的服装剪裁藏着玄机:

- 60年代收腰西装凸显倒三角身材,对应美苏争霸的肌肉秀

- 90年代意大利宽驳领,映衬着柏林墙倒塌后的享乐主义

- 克雷格时期的战术马甲,直接呼应反恐战争装备

二、威士忌杯中的身份焦虑

在《皇家赌场》里,邦德点马天尼时那句"摇晃,不要搅拌",让无数人模仿了半个世纪。但细究起来,这个细节暴露着角色的深层矛盾:

- 阶级跨越者:公立学校出身却混迹贵族俱乐部

- 帝国遗民:为没落日不落帝国效力的公务员

- 情感残障者:用性征服替代真实亲密关系

2.1 那些消失的香烟

从康纳利时代每分钟都在吞云吐雾,到克雷格彻底戒烟,这个变化比任何台词都更直白地反映着公共卫生观念的演进。有趣的是,电子烟从未出现在邦德手中——传统特工拒绝科技感过强的替代品。

三、女郎与手枪的辩证法

在东京银座的电影周边店,我见过最精妙的周边设计:做成口红形状的微型手枪。这恰好隐喻着邦女郎的双重性——既是欲望对象,又是致命威胁。

| 代际 | 典型邦女郎 | 功能演变 |

| 第一代 | 乌苏拉·安德丝(诺博士) | 视觉奇观 |

| 第五代 | 杨紫琼(明日帝国) | 战斗伙伴 |

| 第六代 | 蕾雅·赛杜(幽灵党) | 情感镜像 |

3.1 从泳装到西装

值得玩味的是,当《无暇赴死》里玛德琳医生穿上与邦德同款风衣,弹幕里飘过最多的是"违和感"。这种不适恰恰印证了观众对既定性别脚本的依赖——我们习惯看见女郎从泳池款款走来,却还没准备好接受她们与特工并肩而立。

四、伦敦雨夜与身份重构

丹尼尔·克雷格告别作里有个细节:邦德公寓的茶几上放着《奥德赛》和《存在与虚无》。这个书单暗示着创作者的野心——让超级特工回归人性战场。当他在雨中为女儿系鞋带时,雨滴顺着法令纹滑落,这个瞬间比所有爆炸场面都更具冲击力。

街角音像店的老板老张常说:"看邦德电影就像在照哈哈镜,每个时代的观众都能看见自己想看见的。"或许正是这种弹性,让这个虚构特工在现实世界活了六十年。当片尾字幕升起,银幕外的我们讨论着西装剪裁、女郎设定或是政治隐喻,其实都是在寻找自己时代的投影。

还没有评论,来说两句吧...